在广汽领程重型卡车制造基地的驾驶室焊接车间,六台明黄色的埃斯顿点焊机器人正协同作业——机械臂灵活翻转,焊枪在驾驶室骨架间精准起落,溅起细密的焊花。每小时稳定完成5台驾驶室焊接,焊点重复精度控制在±0.08毫米,合格率持续保持100%。车间负责人坦言:“过去生产线清一色使用国际品牌机器人,如今我们坚定选择了国产。”

这一场景是中国工业机器人产业发展的缩影。2023年,全球工业机器人安装量达到54.1万台,而中国独占27.6万台,占全球安装总量的51%,成为全球工业机器人应用的最大市场1。当全球工业机器人保有量达到428万台时,中国以180万台的规模成为世界上首个也是唯一一个拥有如此庞大工业机器人保有量的国家。

01 市场格局的重构,国产化的加速突围

曾经,工业机器人领域是“四大家族”的天下——日本发那科、日本安川电机、德国库卡(被美的收购)和瑞士ABB几乎垄断了全球市场。在中国市场,这些国际巨头一度把控着70%的份额。

然而,这一格局正在被打破。

国产厂商埃斯顿、汇川技术等企业快速崛起,推动国际品牌在中国市场的占有率从70%下滑至40%左右。2023年,国产化率达45%,同比提升9个百分点。埃斯顿和汇川技术已分别占据国内市场份额的8.5%和6.5%,位居第二和第四名。

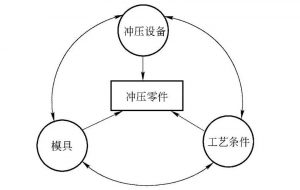

核心零部件国产化是这一转变的技术基础。工业机器人的三大核心部件——控制器(占成本15%)、伺服系统(20%)和减速器(35%)曾长期被国外垄断。

汇川技术在伺服系统领域的国内市场份额已达28.2%;埃斯顿的机器人核心部件自主化率达到90%以上,拥有覆盖3-700kg负载的87款工业机器人,品类数量位列全球第二。

在高端重载领域,国产机器人正在蓄势待发:

- 埃斯顿推出700公斤级工业机器人,可满足重工装备、汽车、建材等行业需求

- 广州数控500公斤级重载机器人通过国家强制性产品认证

- 美的蓝橙实验室突破重载RV减速器、伺服电机等关键技术,整机精度刚度提升3倍

02 技术升维,三大突破方向重塑产业

具身智能:开启新一代工业智能

传统工业机器人依赖预设程序,缺乏环境适应性。具身智能则让机器人能基于感知自主决策。中科光电创始人吴易明指出:“具身智能的核心是视觉感知与工业机器臂运动的融合,破除传统认知中机械臂本体的主体地位。”

微亿智造与捷勃特联合打造的具身智能工业机器人“创TRON”在工博会上引发关注。在嘈杂环境中,它能实时捕捉动态变化,进行毫秒级地图重建;面对多重任务,无需传统示教编程,通过对图片、视频、动作的精确捕捉自主完成任务分解与执行。其机械臂控制频率达1kHz,可毫秒级完成点到点路径规划。

复合移动机器人:柔性制造的载体

这类机器人集成移动底盘、机械臂、视觉系统及智能控制系统,实现了“移动+操作”的双重能力,成为柔性化生产的核心装备2。其技术架构可概括为“眼-脑-手-脚”四层协同体系:

- 环境感知:多模态传感器融合,工件识别精度≥99.8%

- 决策规划:图神经网络与深度强化学习算法,路径冲突率降低60%

- 执行控制:力控误差±0.1N,适应精密装配

极智嘉公司将这一技术推向新高度——其自主移动机器人系统可调度超5000台机器人协同工作,在全球建成10余个“千台级”机器人智能仓库,分拣错误率从2%降至0.1%。

数字孪生:焊接领域的智能革命

华沿协作机器人通过数字孪生技术构建焊接工艺的虚拟映射,实现三大突破:

- 动态优化焊接参数,使8mm以上厚板焊接熔深一致性提升37%

- 激光视觉+AI边缘计算实现0.1mm级焊缝定位精度

- 建立200+焊接工艺数据库,工艺切换时间缩短至3分钟内

在工程机械结构件焊接中,单台华沿设备可替代3台传统机器人,焊缝偏移量从±0.5mm降至±0.2mm,一次合格率提升至98.5%。

03 生态挑战,攀登智能阶梯的障碍

尽管发展迅猛,中国工业机器人仍面临多重挑战:

核心部件依赖:高精度传感器、控制器、伺服电机等仍有较大进口依赖8。具身智能机器人需要更强的感知和认知能力,而国内在底层硬件领域尚未完全突破。

数据壁垒:具身智能训练面临数据多样性不足、专业标注稀缺、实时性要求高、安全保密性强等难题。工厂内部不同系统间的“数据孤岛”阻碍了全流程优化,需要打通从供应链到生产的全链路数据。

智能算法瓶颈:通用AI算法需针对工业场景深度优化,提高实时性和可靠性。刘志毅指出:“软硬件深度融合是系统性挑战,需要突破传统机械设计思维,实现软件定义硬件。”

具身智能的应用落地还面临“瞎子背瘸子”的困境——视觉系统(眼)与机械臂(手)的协同不足,需要将感知、认知、规划、驱动、控制能力完全融合。

04 未来战场,全球竞逐的新赛点

工业机器人的发展已进入新阶段。IFR预测,2027年前中国制造业机器人需求年均增长率将达5%-10%。三大趋势正在形成:

- 人机协作深化:安全力控与虚拟围栏技术推动人机协同作业环境下的零事故率

- 群体智能崛起:分布式多智能体强化学习技术使百台级AGV集群无中心化协同,系统效率提升40%

- 垂直行业渗透:继汽车、3C电子后,光伏、半导体、金属加工等领域成为新增市场主力

具身智能将成为下一轮竞争高地。微亿智造通过积累世界最大的非结构化工业精标数据库,构建了“端云一体”的模型训练闭环,让产线操作工变身“模型训练师”,形成数据与算法的迭代飞轮。正如蓝驰创投合伙人曹巍所言:“行业内优秀公司会形成自己的数据闭环、硬件闭环以及算法闭环。数据的稀缺性及迭代速度决定企业在该领域的核心能力。”

在珞石智能制造产业园,一台协作机器人正以微米级精度装配电脑USB接口。机械臂在插接过程中实时感知接触力,动态调整角度与力度,展现出“斜触修正”的拟人化操作7。这看似微小的动作,凝聚了中国工业机器人从机械重复到自主决策的技术跨越。

从180万台的庞大保有量,到具身智能的理论突破;从核心部件受制于人,到埃斯顿90%自主化率的全系列产品;从焊接车间的点焊机器人,到极智嘉调度5000台机器人的智能系统——中国工业机器人产业正在完成从“量的积累”到“质的突破”的历史转身。

当全球制造业的目光聚焦于人形机器人时,中国工业机器人已悄然开辟新赛道:具身智能理论奠基人吴易明揭示的“大脑指挥手”范式,或将成为中国引领下一代工业智能的底层架构。这场静悄悄的变革,终将重塑全球制造业的竞争规则与技术疆界。

中研高科教育

中研高科教育