在电气自动化的世界里,存在着一个看似简单却蕴含无限复杂的认知图谱:从微小的元件出发,连接成功能回路,编织成庞大系统,最终由精密的控制策略赋予其灵魂。这一“元件-回路-系统-控制”的认知路径,不仅是技术学习的阶梯,更是一种独特的思维建构过程,一种从线性思维到网络思维的认知跃迁。掌握这一思维范式,意味着获得了在电气自动化领域自由穿行的通行证。

元件:世界的原子与词汇

每一个电气自动化系统,无论多么复杂,都始于那些最基本的构成单元——元件。断路器、接触器、继电器、传感器、执行器…这些是电气世界的原子,是构建一切的物质基础。学习识别、理解并掌握这些元件的特性,如同孩童学习词汇,是开启认知之旅的第一步。

但元件的学习远非简单的记忆与辨认。每个元件都是一个微型宇宙,拥有其独特的物理特性、电气参数和工作原理。接触器的吸合电压、继电器的切换能力、传感器的灵敏度和线性度——这些细节构成了元件的“性格”。真正的掌握,意味着不仅知道它们能做什么,更理解它们不能做什么,以及在边界条件下的行为模式。这种对元件本质的深刻理解,是后续所有认知层级的根基。

在这个层面上,工程师需要培养的是对物质世界的敬畏与敏感——一种近乎本能的“物质直觉”。当手指触摸到继电器微温的外壳,当耳朵捕捉到接触器吸合的清脆声响,当眼睛观察到指示灯微妙的光色变化,这些感官体验与理论知识相互印证,逐渐内化为一种难以言传却极为珍贵的专业直觉。

回路:语言的语法与逻辑

单独的元件如同散落的词汇,无法表达完整的意义。只有当它们按照特定规则相互连接,形成回路时,功能才开始显现。回路是电气世界的语法,是将孤立元素组织成有意义整体的逻辑框架。

从最简单的启保停电路到复杂的互锁控制,从基本的电源回路到精密的测量电路,每一种回路结构都代表了一种解决问题的思路。学习回路,本质上是在学习如何将需求转化为结构,将功能实现为路径。在这个过程中,工程师开始从静态思维转向动态思维——不仅要考虑元件在静止状态下的特性,更要预见到它们在通电后的相互作用。

回路思维的培养,要求我们超越表面对称与美观的诱惑,直面功能与可靠性的本质。一条优秀的回路,如同一个精心构建的论证,每一个连接都有其必然性,每一个元件都承担着明确的功能。这种思维训练的价值远远超出了电气领域本身,它塑造的是一种将复杂问题分解为可管理单元,并通过清晰逻辑重新组装的思考习惯。

尤为关键的是,回路思维教会我们理解“关系”的重要性。在电气系统中,几乎没有孤立的元件,每个部分的行为都受到与之相连的其他部分的影响。这种对相互关联性的认识,是从简单机械思维向复杂系统思维过渡的关键一步。

系统:篇章的织体与结构

当多个回路相互连接、协同工作,我们就进入了系统层面。系统不再是单一功能的实现,而是多种功能的集成与协调。在这个层面上,关注的焦点从“如何实现某个功能”转向“如何使多个功能和谐共处并实现更高层次的目标”。

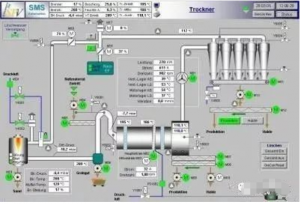

系统思维要求我们同时处理多个维度:电源系统确保能量供应,控制系统实现精确调节,保护系统保障安全运行,信号系统完成信息传递。这些子系统各有其独特逻辑,却又紧密耦合,相互影响。理解系统,意味着能够洞察这些子系统之间的相互作用,预见局部变更对全局的影响。

在系统层面,电气工程师的角色开始类似于建筑师或指挥家。不仅需要精通各个部分的技术细节,更需要拥有整体视野和协调能力。系统集成中的挑战往往不在于单个回路的设计,而在于解决回路之间的接口、时序和冲突问题。电压等级的匹配、信号类型的转换、响应速度的协调——这些系统级考量决定了整个工程的成败。

系统思维的独特价值在于它培养了处理“涌现特性”的能力——那些在组件层次不存在,只在系统整体层面显现的属性。可靠性、稳定性、容错能力,这些关键的系统特性无法通过分析单个元件或回路来完全理解,它们诞生于组件之间复杂的相互作用中。

控制:作品的灵魂与智慧

如果说元件是躯干,回路是骨架,系统是机体,那么控制就是赋予这一切生命的灵魂。控制思维将静态的电气结构转化为动态的、有目的的智能系统,实现了从“是什么”到“做什么”再到“为何做”的认知飞跃。

控制理论提供了描述、分析和设计动态系统的数学工具,但从思维层面看,控制更是一种关于目的性、适应性和优化的思考方式。PID调节器中的比例、积分、微分项,不仅仅是一些数学运算,它们代表了对待误差的不同哲学:立即响应(P)、纠正累积偏差(I)、预见变化趋势(D)。这种将具体技术抽象为思维模式的能力,是控制思维的精髓。

在现代控制策略中,模糊逻辑容纳了不确定性,神经网络模仿了学习能力,自适应控制实现了自我调整。这些高级控制方法反映了一种更为深刻的认知:完美的控制不仅来自于精确的模型,更来自于对未知变化的优雅应对。控制思维因而成为一种关于智慧的思维——如何在有限信息、不确定环境和变化目标下做出最佳决策。

尤为引人深思的是,当控制系统足够复杂时,它本身又成为一个值得研究的系统。这就引向了认知的更高层次——元认知,即对认知本身的认知。优秀的电气自动化工程师不仅懂得如何设计控制策略,更能够思考这些策略背后的思维模式,并在不同范式之间自由切换。

层级的辩证:在分解与综合之间

电气自动化学习的真正精髓,不在于机械地经历这四个阶段,而在于理解它们之间的辩证关系。真正的专业能力体现在能够根据需要在不同层级之间自由穿梭——既能为系统级问题寻找元件级的解决方案,也能从元件特性预见系统级的表现。

这种层级间的流畅转换能力,是区分普通技师与卓越工程师的关键。当系统出现异常时,初级技术人员可能会盲目更换元件,而资深工程师则能够从系统行为出发,通过回路分析,最终定位到具体元件的问题,甚至预见到相关元件的潜在风险。这种“既见森林又见树木”的洞察力,正是层级化思维训练的终极目标。

值得注意的是,这个认知金字塔并非一成不变的静态结构,而是一个充满动态张力的生命体。现代电气自动化的发展,特别是在物联网、数字孪生和人工智能技术的推动下,正在重塑这些层级之间的边界。智能元件嵌入处理能力,传统回路被软件定义,系统边界因云平台而扩展,控制算法因大数据而进化。面对这些变化,固守僵化的层级观念无异于刻舟求剑,但完全抛弃层级思维则会迷失在技术的混沌中。

真正的智慧在于拥抱这种动态本质,将层级视为认知的脚手架而非永恒的真理——它们在学习过程中不可或缺,但最终应该内化为一种直觉,如同熟练的阅读者不再刻意分析每个词的语法功能,却能深刻领会文章的丰富内涵。

结语:在掌握与超越之间

电气自动化专业的学习旅程,本质上是一场思维的修炼。从元件的物质基础,到回路的逻辑编织,到系统的结构整合,再到控制的智能赋予,每一个阶段都在塑造着一种特殊的认知节律——在分析与综合之间、在分解与整合之间、在局部与全局之间保持动态平衡的能力。

这种层级化思维的价值远远超出了技术领域本身。在任何复杂系统中——无论是组织机构、社会现象还是生态系统——我们都能够识别出基础组件、连接关系、层次结构和调控机制。电气自动化的思维训练因而成为一种通用的认知装备,赋予我们在复杂世界中导航的能力。

最终,卓越的电气自动化工程师达到的是一种“物我两忘”的境界——技术知识、思维模式和直觉判断融为一体。在他们手中,元件、回路、系统和控制不再是被刻意区分的概念层级,而是一个流畅的表达整体,如同音乐家手中的音符、节奏、和声与旋律,共同编织成技术与智慧的交响。

在这个人工智能崛起的时代,当许多具体技术任务逐渐被自动化时,这种层级化、辩证的思维方式反而变得更加珍贵。它代表了人类智能的独特优势——在多个抽象层次之间建立联系,在不确定中做出判断,在约束条件下创造性地解决问题。这或许正是电气自动化教育给予我们最持久的礼物:不仅构建了专业知识体系,更塑造了一种应对复杂世界的生命节律。

中研高科教育

中研高科教育