电气工程及其自动化作为现代科技与工业发展的核心领域,始终处于技术创新的前沿。随着信息技术的飞速发展,这一领域正经历着深刻的智能化与数字化转型。本文将全面解析电气自动化的知识体系、关键技术、应用领域及未来发展趋势,为从业者和学习者提供专业参考。

一、电气自动化基础知识体系

电气自动化的学习需要建立扎实的理论基础,这一知识体系构建了对整个领域的系统性认知。

1.1 电路理论基础

电路理论是电气自动化的基石,主要包括线性、集总参数、非时变电路的基本理论与一般分析方法。电路模型和电路定律构成了初级理论框架,其中电压、电流的参考方向及基尔霍夫电流电压定律是分析电路的基本工具。随后,电阻电路的等效变换和一般分析方法(如回路电流法、结点电压法)为复杂电路系统的简化与计算提供了方法论。

电路定理部分涵盖了叠加定理、戴维宁和诺顿定理等重要内容,这些定理极大提高了复杂电路的分析效率。对于动态电路分析,一阶和二阶电路的时域分析以及线性动态电路的复频域分析(拉普拉斯变换法)则是理解电路动态响应的关键。

1.2 交流稳态分析与三相电路

交流稳态分析是电气工程中的核心内容,相量法作为分析正弦稳态电路的有效工具,将时域分析转化为频域分析,大幅简化了计算。正弦稳态电路的分析包括阻抗与导纳概念、相量图、功率计算以及RLC电路的谐振特性。

三相电路作为电力系统的标准配置,其基本概念、对称与不对称情况下的分析方法及功率计算,是电气工程师必备的知识。同时,含耦合电感的电路分析为理解变压器等设备的工作原理奠定了理论基础。

1.3 控制理论入门

自动控制理论是电气自动化的重要组成部分,它包含系统建模、系统分析与系统综合三大理论主线。控制系统的时域分析(动态性能指标、稳定性判据)和频域分析(频率特性、稳定裕度)构成了经典控制理论的核心。而线性离散系统与非线性控制系统的分析方法,则为现代数字控制系统提供了理论支撑。

二、电气自动化关键技术与应用

2.1 电气控制技术

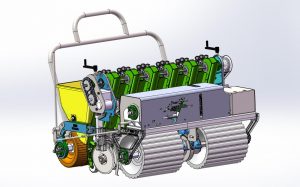

电气控制技术从继电器-接触器控制发展到今天的可编程逻辑控制器(PLC),形成了完整的控制技术体系。低压电器(如断路器、接触器、热继电器)构成了基本的控制元件,而PLC则凭借其灵活性和可靠性,成为工业自动化的核心控制设备。

PLC技术不仅包含了硬件系统组成,还涵盖了指令系统、编程方法及系统设计。从基本的开关量控制到复杂的模拟量处理(如PID控制),PLC能够满足绝大多数工业场景的控制需求。顺序功能图、梯形图程序设计方法等编程技术,进一步提高了控制系统的设计效率与可靠性。

2.2 传感与检测技术

现代电气自动化系统依赖于多种传感器进行状态监测,包括温度传感器、接近开关、位移传感器、压力传感器和旋转编码器等。这些传感器将物理量转换为电信号,为控制系统提供决策依据。

传感技术的选择直接影响系统的控制精度,例如在光伏电站中,多模态感知技术能够实时采集逆变器、汇流箱、气象站等设备的数据,为实现智能运维提供数据基础。

2.3 智能化技术应用

随着技术的发展,人工智能与物联网正在深度融入电气自动化领域。通过机器学习算法,电力系统能够根据历史数据预测未来需求,实现精准的电力调度。在设备故障诊断中,AI技术可通过数据分析进行提前预警,减少停机时间和维修成本。

物联网技术通过将电气设备与互联网连接,使设备状态能够实时传输给监控中心,实现远程监控与调节。这种”云-边-端“协同的技术架构,正在成为智能电力系统的新标准。

三、电气自动化在现代工业中的典型应用

3.1 电力系统自动化

在电力行业,电气自动化技术正深刻改变着传统的发电、输电和配电方式。以准东电厂为例,其通过多模态感知、”云-边-端“协同和AI驱动三大技术路径,构建了覆盖发电全流程的智能体系,实现了运营模式从”人工主导、经验决策”向”数据驱动、智慧决策”的根本转变。

在新能源领域,全国产化PLC控制器及主控系统在风电领域的成功应用,突破了长期制约我国风电产业高质量发展的”卡脖子”难题。该系统作为风电机组的”大脑”,负责整机的运行控制、状态监测、故障保护与能量优化,对保障能源安全具有战略意义。

3.2 智慧能源管理

电气自动化技术在能源管理中的应用尤为突出。畅洋科技开发的”智慧能源网“平台,通过NCOMM通信管理平台采集各类发电设备数据,实现集中监控、智能告警、自动派单、数据分析与预测、远程运维与少人值守等功能。这类系统在西北某大型沙漠光伏电站的应用表明,它能够将巡检响应时间缩短一半,停机损失降低30%以上,数据采集成功率高达99.8%。

3.3 工业自动化

在制造业领域,电气自动化正朝着智能化、柔性化与融合化方向大步迈进。传统的自动化生产线是为大规模生产单一产品设计的,而现代柔性自动化系统则通过协作机器人、自主移动机器人和可快速重新编程的模块化工作站,实现不同产品型号之间的快速切换,满足市场日益增长的多元化、个性化需求。

“灯工厂“与”黑灯工厂“的出现,标志着高度自动化工厂的实现,人类的角色从操作员转变为规划师、维护员和优化者,负责更高级别的监督、决策和创新工作。

四、电气自动化未来发展趋势

4.1 数字化转型与智能升级

未来,电气自动化将进一步加强与信息技术的融合。数字孪生技术允许工程师在虚拟环境中模拟电气设备的运行情况,提前发现问题并优化设计方案,减少实际施工中的错误与成本。这种数字化工具和平台的引入,使得电气设计和施工更加精准高效。

在电力系统领域,智能电网利用信息通信技术与自动化控制技术,实现对电力系统的优化管理,不仅提高了电力供应的稳定性,还能够提高能源的利用效率,减少浪费。智能电网的核心技术包括先进的传感器、通信网络、数据分析系统等,通过实时监控和自动调节,使电力资源的分配更加合理。

4.2 能源转型中的自动化技术

随着全球对环保和可持续发展的日益关注,可再生能源的应用正在成为电气工程领域中的重要组成部分。电气工程行业需要通过创新技术来优化可再生能源的接入与调度,确保能源的稳定供应。

为了解决风能和太阳能发电的间歇性和不稳定性问题,电气工程师们正在开发储能技术、智能调度系统等解决方案。储能系统能够将多余的电能储存起来,在需求较高时释放,从而平衡供需之间的差距。同时,随着电力电子技术的发展,可再生能源与传统电网的无缝衔接变得越来越可行,推动了绿色电力系统的建设。

4.3 融合化发展格局

未来的自动化发展将由三大技术的深度融合所驱动:IT与OT的融合(信息技术与运营技术)、AI与自动化的融合以及5G与工业自动化的融合。

IT与OT的融合打破了传统工厂中信息管理系统与物理设备控制系统相互隔离的状态,通过工业互联网平台实现数据无缝流通,形成从企业资源规划到车间设备控制的垂直集成。AI与自动化的融合使自动化系统从”自动化”走向”自主化”,通过机器学习和计算机视觉技术,为机器赋予”大脑”和”眼睛”。5G网络的高速率、低延时、广连接特性,则为自动化带来了革命性的无线连接方案,支撑起海量物联网设备的稳定连接。

五、电气自动化学习路径建议

5.1 基础理论掌握

电气自动化的学习需要循序渐进,首先应掌握电路分析的基本概念、基本原理和基本方法。这包括从简单的电路模型和电路定律开始,逐步深入到复杂的交流稳态分析和动态电路响应。数学基础尤为重要,微积分、复变函数与积分变换等数学工具是理解自动控制理论的先修知识。

5.2 专业课程学习

在基础理论之上,需要系统学习自动控制理论、电气控制技术与PLC、电机学等专业核心课程。这些课程通常包含实验环节,通过软件仿真和实际操作,加深对理论知识的理解。例如,在自动控制理论课程中,学生通常需要学习使用MATLAB等软件进行控制系统建模与分析。

5.3 实践能力培养

电气自动化是实践性很强的学科,电工基本技能的训练不可或缺。这包括安全用电常识、电工工具使用规范、导线连接等基本操作技能。同时,对于现代电气自动化系统,还需要掌握PLC编程技术、传感器应用和工业网络通信等实用技能。

六、结语

电气自动化作为现代工业的核心技术,正在经历前所未有的变革。从传统的继电器控制到智能化的自主决策系统,从孤立的自动化设备到全产业链的数字化集成,电气自动化的发展日新月异。面对智能化、数字化、绿色化的发展趋势,电气自动化专业人才需要构建更加全面的知识体系,掌握跨学科的技术能力,以适应不断变化的技术环境。

未来的电气自动化系统将是自适应、自学习、自决策的,它不再是孤立的机器,而是融入企业乃至整个价值链的智能节点。对于企业和个人而言,拥抱这一趋势不再是选择题,而是必答题。企业需要制定清晰的数字化和自动化战略,积极投资新技术并培育新人才。个人则需保持终身学习的态度,不断提升技能,以适应与智能机器协同工作的未来。

自动化最终的目标,不是取代人类,而是将人类从重复性劳动中解放出来,去从事更具创造性和价值的工作,共同构建一个更高效、更智能、更可持续的未来。

中研高科教育

中研高科教育